回望70年,曹厚德教授用他的亲身经历,细述新中国成立以来中国医学工程发展史,从第一台国家自主研发医用诊断X线机诞生到如今核心部件的中国创造,从跟随到不断突破,这是一场核心的演变,也是一场医疗影像行业的创新发展史。

图文源自 | 大医疗

自20世纪50年代中期从事专业工作迄今已逾甲子,由于工作性质及个人爱好的原因,我对影像技术及医学工程技术均情有所钟。值此建国七十周年之际,谨以此文作为一束鲜花献给祖国母亲。孤灯键盘,回忆从此开始……

历史回眸成串珠

生物医学工程学是20世纪70年代蓬勃兴起的一门新兴边缘性学科。上海市生物医学工程学会是我国最早成立的地方性生物医学工程学会(比全国性学会早成立一年多),究其主要原因为上海医学界及工程界有一批创业的元老,从而在医工结合方面率先前行。早年生物医学工程的产业主要指医疗器械工业,新中国成立后,上海是国内医疗器械工业最集中、最发达的地区之一。良好的政策土壤和环境催生了学会的成立,也推进了医工结合的发展,例如20世纪50年代载入史册的抢救大面积烧伤用的烧伤治疗床;60年代断手再植所用的器械;第一例置换的心脏球状人工瓣膜、第一例心脏起搏器、第一例体外循环机等均为当年医工结合的产物。由此,也正式开启了中国医疗行业新篇章。

花开并蒂齐芬芳

1951年,上海精密医疗器械厂开始研制200 mA四管全波整流型医用诊断X线机,该机研制过程历时一年左右,于1952年9月末试制结束,当时定名为“国庆号”,作为重大成果向国庆3周年献礼,并于1953年正式投产。主管机关华东工业部曾给领衔此项目的主要工程师严家莹、张熙民予以嘉奖。几乎同期,沈阳市医药公司所属的东北精密医疗仪器厂也试制成功200 mA四管全波整流型医用诊断X线机,试制人员为时任设计员的杨午及王佳雨等。两台样机一并在北京市劳动人民文化宫举行的“全国第二届卫生事业成果展览会”展出。随后,国家化工部对医疗设备产业化发展给予大力支持,决定将两厂合并,在上海成立“上海精密医疗器械厂”,开始批量生产以“建设牌”命名的我国首批X线机。

笔者曾于1961年在该厂考察/进修长达一年,为形成跨界知识结构创造了良好的条件,并因此得以有机缘参与“上海生物医学工程学会放射工程研究会”的筹建工作,并任第一届研究会常务副主委(图1)。尔后,参与历届委员会的工作,至今已近40年,并于第10届委员会担任专家指导委员会主任委员。

图1:1990年2月28日,上海市生物医学工程学会放射医学工程研究会成立。

时任主委陈星荣教授(右4)、笔者(右5)报告筹备经过,顾问徐惊伯教授(右3)、孔庆德教授(右2)、时任上海市生物医学工程学会秘书长张燕秋高工(右6)等出席大会。

“稀土影屏伴吾眠”

我国稀土资源丰富,得天独厚。1978年,国家科学委员会、国家经济委员会、国家计划委员会、国家冶金部(简称“四部委”)在内蒙古自治区呼和浩特市联合召开“全国稀土会议”。笔者有幸作为时任国务院副总理及国家科委主任的方毅同志随员之一前往参加。

20世纪80年代起,数字化X线摄影开始登堂入室并逐步成为主流技术,但自伦琴发现X线后的将近一个世纪中均增感屏-胶片的模式一统天下。因此增感屏及胶片的改进成为全世界探索的课题。1974年起上海医疗器械研究所与工厂、医院合作研制稀土增感屏及开展临床应用研究。1978年全国科学大会获重大科研成果奖。当时国内外媒体竞相报道,笔者珍藏1978年《参考消息》一份(转载美国《纽约时报》文章),以证其事(图2)。

.jpg)

图2:时任国务院副总理及国家科委主任的方毅同志(右图左一),时任国家经委主任的袁宝华同志(右图左二)听取笔者代表课题组的汇报。

会议主持人为2009年国家重大科研成果获奖得者、北京大学化学系徐光宪院士(左图左一),左图右一为我国第一代钨酸钙增感屏制造工艺的主要研发者黄道荣工程师。

领奖归途中笔者即兴赋诗一首,其中有“三年不知饭香甜,稀土影屏伴吾眠”之句,至今犹难以忘怀。

国产CT开先河

1979年,我国行政主管机关受到国际展览会信息的启发,决定将“研制CT”作为国家重点项目立项。是年,上海医疗器械研究所主动向国家争取承担“颅脑CT国家重点项目”。

获准后,研究所成立攻关小组,与40多家单位协作,参与者多达200多位。主要协作单位:北京清华大学图像专业、5703厂飞机精密制造专业、复旦大学数学系、上海电线厂、上海医疗器械九厂、上海计算机研究所、上海硅酸盐研究所、华山医院、第二军医大学长海医院、上海江南造船厂等。

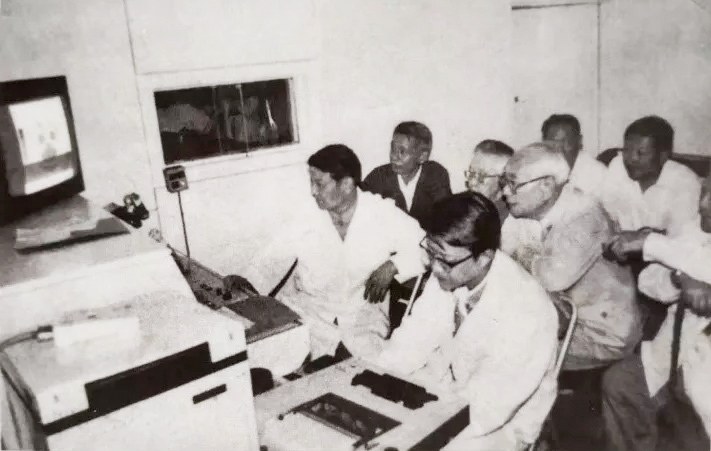

Hounsfield发明CT时曾预言:CT将可使快速搏动的冠状动脉成像。当时闻听此说,好比嫦娥奔月一般,仅为美丽的传说。回顾20世纪80年代初,笔者与陈星荣教授作为国产第一台CT的临床试用者与受试志愿者,完成第一例人体成像时,扫描时间长达3分20秒(图3~4)。今天CT的毫秒级采集速度不但能使冠脉清晰成像,同时还能通过能谱成像等技术方法,观察冠脉管壁斑块的成分,从而评估其危险度。Hounsfield的预言实现了!

图3:1983年,我国自制第一台头颅CT装置在上海通过国家级鉴定。

陈星荣教授(第一排左一)向鉴定会专家组演示病例,第二排右起为荣独山教授、黄家驷院士、李鸿儒教授(华山医院老院长、骨科专家)、陈明进高工(上海生物医学学会第一任秘书长)。

第三排右起为笔者、荣德舆高工(原上海精密医疗器械厂总工程师)。

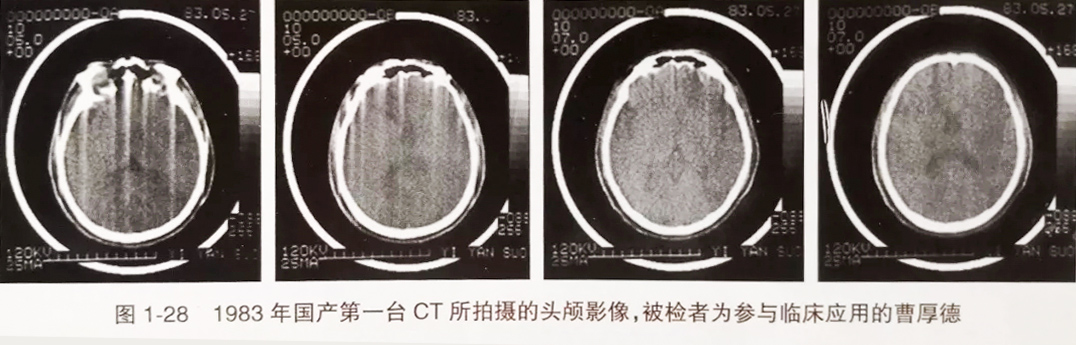

图4:国产第一台CT所拍摄的首例头颅影像

(笔者既参加临床应用研究,又为第一例志愿受试者,当时的扫描时间长达3分20秒),现该图像已被CT博物馆收藏。

继之,1988年第二代颅脑CT JD-21在上海医疗器械厂研制成功;1990年12月25日,“中华Ⅰ号”全身CT研制成功,并先后在上海通过鉴定。1994年,东大阿尔派全身CT研制成功并推向市场。

尤其值得一提的是,彼时国内面临西方国家全方位技术封锁、核心部件禁运等一系列严厉打压措施。国务院领导未雨绸缪,直接指派交通部出资60万美元外汇,从日本引进我国第一台颅脑CT,由此培养使用人才,日后得以参与我国自制CT时的临床试用。

然而,从Hounsfield在英国放射学年会上第一次发布他的CT研究成果,到中国第一台全身CT的诞生,其间整整跨越了22年。为了打造中国人自己的CT,1989年,在国家火炬计划的重点支持下,时任东北大学教授的郑全录、李甲递、江根苗等人,率领研发团队创新性地用PC机代替阵列处理机,突破国外技术封锁,实现了国产CT核心系统的技术攻关。1994年,在研发团队的不懈努力下,首台国产全身CT原型机终于研制成功并通过国家检测;1997年,第一台拥有自主知识产权的国产CT-C2000获得国家有关部门颁发的生产许可证书,一经上市,翌年即售出50余台。

两年后,笔者与江根苗先生在RSNA展会上邂逅,见证了中国CT在国际舞台上的首次亮相。我们在兴奋自豪之余也不禁感慨,国家、民族的每一个重要进步都不可能一蹴而就,只有依靠悬梁刺股的坚守、鞠躬尽瘁的努力,才能彻底改变被人卡脖子、牵着走的命运。

网络医学初试水

1995年,笔者所在医院(上海静安区中心医院)面临升级改造,院方决定开发包括“图像存档和传输系统”(Picture Archiving and Communication System,PACS)在内的“综合信息管理系统”(图5~6)。当时我院装备的影像设备有:CT、DSA(均无DICOM 接口)、X线摄影、B超和内镜,月数据量约为60GB。项目由时任“上海交通大学生命科学院”院长的庄天戈教授作为教学课题承担。课题开始时,有幸得到国际著名PACS专家、有“PACS之父”之称的美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)华裔科学家黄焕庆(H.K.Huang)教授的具体指导。同年由于IT技术的快速发展,从1997年项目启动到2002年验收鉴定,5年中实际上已完成了两代PACS及几个版本软件的开发。笔者由于参与该项目的评估、论证及相应的对接工作,由此积累的相关知识,得以早期就介入我国的PACS建设(史料见:《海上影像 百年辉煌》——上海市放射学发展史·人民卫生出版社(2017年10月第一版,第32页)。

图5:上海交通大学附属瑞金医院—影像科(笔者时任该院PACS项目顾问)。

图6:国际著名放射影像物理学专家Goodenogh(右二)考察瑞金医院PACS项目的实施情况。

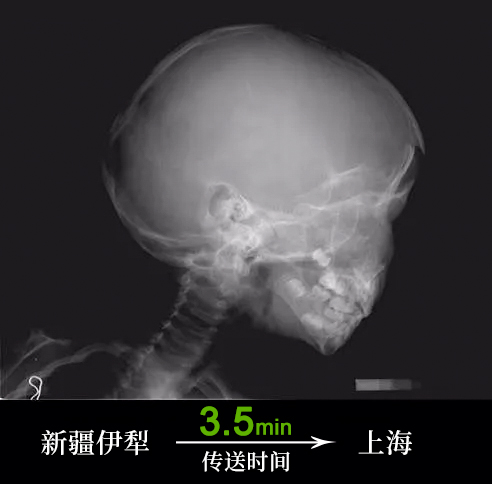

远程放射作为远程医疗的一个分支,为世界各国优化卫生资源配置提供了一种合理、有效和经济的医疗服务手段,它可以提升医学影像诊断资源的利用效率,将优质资源延伸到基层或边缘地区,因此远程放射学在许多先进国家备受重视。20世纪90年代,当时虽然一般专业人员尚未建立起清晰的远程放射学概念,但是对数字化影像特有的网络特性,却在我个人的实践中日益加深了体会,并常与工程界的朋友们一起琢磨、探索。正因为有这样的条件和氛围,我和正在研究CR设备与PACS互联的翁思跃先生一起,抓住了一次稍纵即逝的机会:那时CR产品在新疆伊犁地区人民医院安装试用,有位名叫加伊那尔的小姑娘被马后蹄踢翻在地,当时鲜血直流。正在现场调试设备的季翔工程师通过电话拨号上网将头颅侧位CR像(显示患者面部凹陷骨折)传送至上海,传送时间3.5 min(图7)。

图7:20世纪90年代由新疆伊犁地区通过拨号上网传送上海的头颅侧位CR像显示患者面部凹陷骨折,传送时间≈3.5min。

当时虽然就技术层面而言,网络通讯及图像压缩等相关技术都远没达到可以实施远程图像传输/诊断的水平,但这次偶然出现的机遇却无意中造就了探索远程放射学的雏形,由此拉开我国远程诊断的序幕。2002 年进行了SARS的远程会诊(图8)。

图8:2002年SARS肆虐,上海北京两地专家通过远程会诊的方式进行讨论。

北京由北京宣武医院影像科主任李坤成教授和医学工程科彭明辰教授主持,上海由笔者(时任“中华医学会影像技术分会副主委”)和瑞金医院影像科主任陈克敏教授主持。

盛世话创新

创新乃一个国家繁荣昌盛与安身立命之本,医疗行业的发展更离不开“产、学、研、医、管”的深度结合。正所谓“独行快,众行远”,国产影像设备在不断突破技术天花板的同时,也迎来了行业发展新高潮。

| 国产“静态CT”新突破

笔者自1996年起担任中国科学院中科集团研发顾问(中科集团是中国科学院参与民用产品研发的机构),参与开发我国第一台数字化X线诊断机已逾30年。彼时,由于设备核心部件均依赖进口,限制了创新的范畴。因此,笔者时而浮想联翩,时而神驰万里:何时得以实现全部核心部件自主研发、生产……

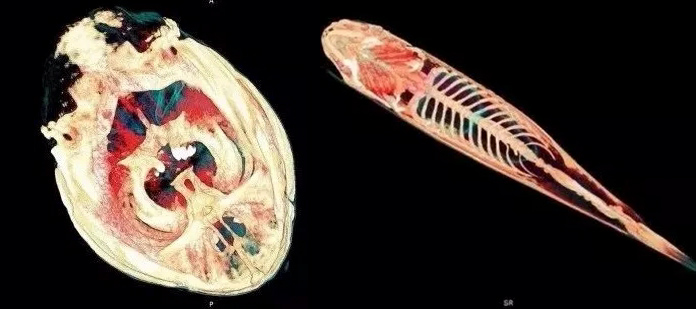

如今,作为能够自主研发并生产数字化平板探测器(Flat Panel Detector,FPD)的上海奕瑞光电子科技有限公司,一年可生产并交付一万多套X线平板探测器(约占全球数字化X线摄影机份额的20%)。搭载光子流探测器的“静态CT”研制成功,其与目前的螺旋CT相比,空间分辨率与时间分辨率均有大幅度提高,并具有多能谱的伪彩色显示能力,从而呈现更为精细的解剖结构(图9)。

图9:应用国产FPD进行静态CT扫描的小鱼,左图为鱼头切面,右图为全身剖面。

| 磁共振引导的相控聚焦超声

在上海交通大学陈亚珠院士的直接指导下,由上海交通大学生物医学工程学院沈国峰教授团队和上海交通大学附属第一人民医院放射科王悍教授团队合作研发,历时十载,打破国外技术壁垒与垄断,研发出拥有完全自主知识产权的磁共振引导相控聚焦超声治疗系统,并且该系统正在上海交通大学附属第一人民医院、复旦大学附属肿瘤医院、复旦大学附属华山医院等国内多家大型医院开展多中心临床试验(图10~11)。该项目荣获“2016年第18届中国国际工业博览会创新银奖”和“2017年上海市科技进步奖一等奖”。

.jpg)

图10:研发团队核心成员与磁共振引导相控聚焦超声治疗系统合影,左至右:沈国峰教授、陈亚珠院士、王悍教授、乔杉博士。

图11:上海交通大学附属第一人民医院王悍教授(右2)团队运用该磁共振引导相控聚焦超声治疗系统无创治疗疼痛性转移性骨肿瘤。

若有所悟录于斯

作为一个行业老兵的千虑之一得,录之供参考。

| 国产设备勤创新

欣逢盛世,我国医疗器械事业的发展遇到前所未有的契机。促进医疗器械的发展成为国家意志的体现,新华通讯社在国际医师节期间向全世界播发了有关我国影像设备发展历程的视频,点击次数达115万人/次。继之人民日报又在头版头条刊登了相关报道(图12)。

.jpg)

图12:《人民日报》刊登题为“劈波斩浪驶向光明未来”的文章,报道我国研制的PET/CT登陆美国。

长江后浪推前浪,如今,我国在“十三五医疗行业规划”中,提出了对超高端医疗设备国产化等重大的科研项目进行重点扶持,我们有信心期盼他们共同担负起发展我国高端医疗影像设备的重任为化解国外企业在高端医疗成像设备市场的垄断地位而努力!

| 产医协同共发力

医学影像设备的研发、试用、评价等工作必须依靠临床医师/技师(医学物理师)与工程专家的紧密合作,乃至根据临床医学的需求,实施个性化“定制”设备。证诸我国医院排行榜前列的“中国人民解放军总医院(301医院)”长期以来与民族品牌企业有良好的技术合作。民族品牌的3.0T核磁共振装置、96环光导PET/CT等全线产品在该院的应用已长达5年,多位顶级的影像专家为民族品牌产品进行量身定制了扫描序列/数和技术规范,甚至在线直播系列教学课程,既使产品得以推广,又使基层医务人员受益。此外,在国家工信部、国家卫健委联合组织实施的“国产医疗设备应用示范项目”中,301医院牵头,就这些影像设备的功能、性能、可靠性、有效性、经济性等,开展与进口同类产品的对比研究。凡此种种都体现了国家产业政策的导向。

| 人工智能添新翼

当今人工智能(Artificial in telligence,AI)在医学影像领域虽然其应用日益受到重视,但主要都基于开源算法(Open Source)均为二次数据。自主核心的架构和理论太少,几乎没有使用一次数据的(设备和数据协议主要掌握在国外厂商手中)。

今天与民族企业联合开发的AI,其底层数据均来自本国。如何从源头做起,以全线影像设备作为AI切入口,从源头开始赋能整个医疗环节成为医疗AI的新风口。如今,民族企业能够从智能扫描、智能后处理到智能报告而形成全生命周期智能系统管理与质控,这无疑是对广大群众的又一福音。笔者认为:这是应该载入我国影像事业史册的大事。

结语

愿以联句数语作为本文结尾

当年跨界术业昌,

而今更见雄心壮;

历史无言勉今人,

留给后人是华章!